中絶再考 その49 声にならない自由──日本にリプロの権利が根づかない理由 前編

2025.07.30

「"選べる権利"が届かない社会──日本にリプロの自由が定着しない理由」

経口中絶薬の使用率、わずか1.1%。

2023年、日本でもついに経口中絶薬が承認された。「服薬で中絶できる」選択肢は、世界ではすでに常識。日本は大きく遅れを取っていた。しかし承認から2年が経った2025年現在、この薬を実際に処方できる医療機関は、中絶可能な指定医師のいる医療施設の一割にも満たない。販売後1年間の使用率も、冒頭の数字が示すとおりだ。

「使えるけれど使われない」──この現実が、日本社会の深層を物語っている。

見えない壁が作る「選べない社会」

なぜ、日本では中絶ケアの選択肢がこれほどまでに広がらないのか。制度の複雑さだけが理由ではない。その奥には、社会に根づいた性別役割観やジェンダー不平等の構造が横たわっている。

2022年の内閣府世論調査は、興味深い矛盾を浮き彫りにした。「日本社会において男女の地位は平等である」と感じる人の割合は、わずか14.7%。2012年の24.6%から大幅に減少している。多くの人が「平等とは言えない」と実感しているのだ。

ところが、その一方で何が起きているのか。性別役割分業を当然視する意識は依然として強く、政治や職場などの意思決定層では、男性中心の構造がほとんど変わっていない。

国際調査会社イプソスの2022年調査「Flair Japan」は、この現象をより鮮明に描き出す。日本人の多くが「男女には本質的な役割の違いがある」と考える傾向が、他国に比べて際立っているというのだ。とくに男性の間では、「現状に特に問題を感じない」「平等のために社会を変える必要はない」とする声が根強い。

つまり、こういうことだ──不平等を感じている人は多いのに、変化を望む声が強くならない。この矛盾した構図が、「中絶の権利」をめぐる制度の停滞にも直結している。

「本人だけでは決められない」という前提

具体的に見てみよう。日本で経口中絶薬を使用するには、いまだに法律上の配偶者の同意が必要である(例外的なケースを除き)。この要件は国際的にもきわめて特殊だ。欧州や北米などでは、妊娠している本人の意思のみで中絶できる。

さらに日本では、医師の指定制度(母体保護法指定医)、入院要件、高額な料金など、処方のハードルが幾重にも設けられている。女性が自分の身体について自分で決定すること──それが今も制度のなかで阻まれている。

しかも、これらの制度の背景には、ある文化的価値観が深く根づいている。「中絶は本人だけで決めてよいものではない」という考え方だ。法的には認められていても、「慎ましやかに、できれば目立たないように」という無言の圧力が、声をあげにくい雰囲気を作り出す。

政府も認める構造、しかし...

政府もこの構造を認識していないわけではない。2025年6月に報じられた第6次男女共同参画基本計画では、「性別役割意識が根強く残っている」「社会意識の変革が不可欠である」と明記された。

数字は現実を語る。女性国会議員の比率は10%台にとどまり、企業における女性管理職の割合も目標の30%には遠く及ばない。日本政府はこうした状況を「課題」としつつも、制度的な抜本改革には慎重で、具体的な行動にはつながっていない。

私たちは、制度の不備や不十分さを指摘するだけでは足りない。むしろその制度を支えている“空気”──「性にまつわる自己決定は、本人だけのものではない」という社会的前提こそを問い直す必要がある。

本当の自由とは何か

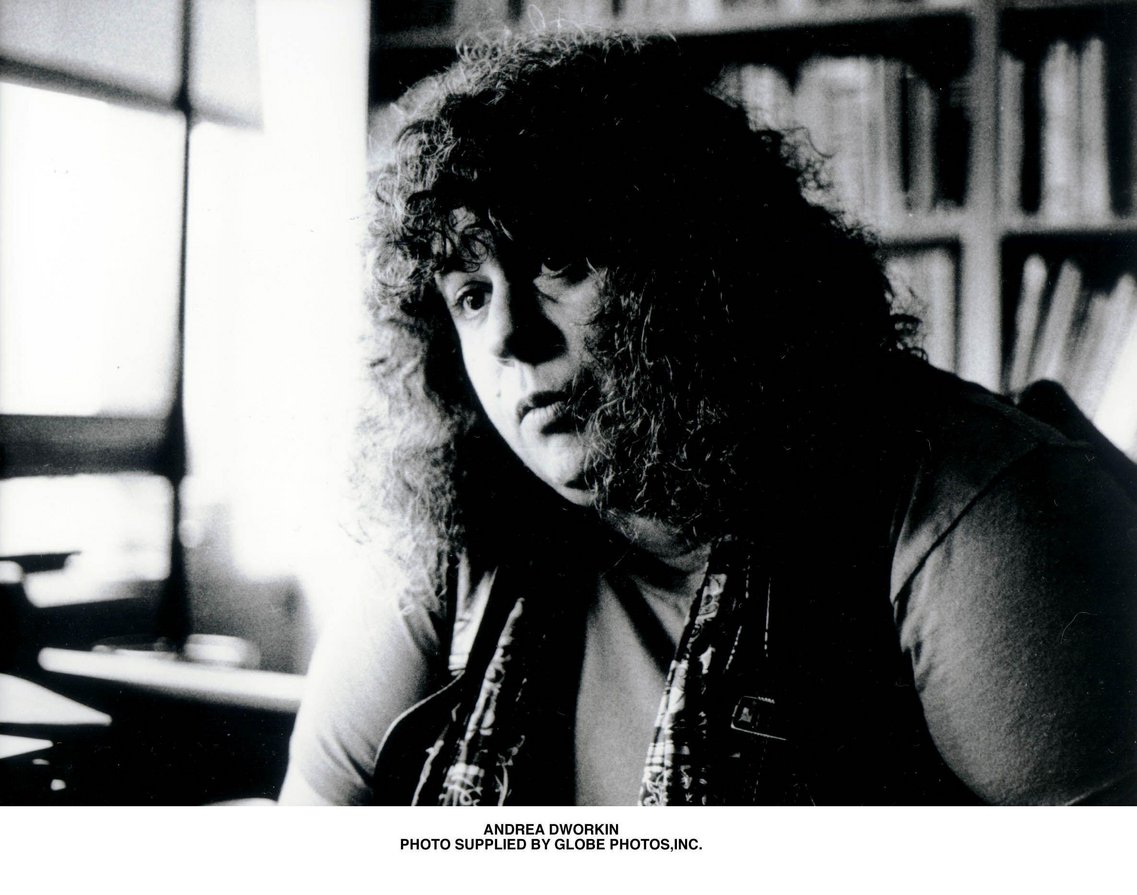

「リプロダクティブ・ライツ」とは、単に中絶や避妊ができるかどうかという話ではない。それは、「自分の身体に関する決定を、他人の承認なしに下せる」という、ごく基本的な自由の問題だ。

にもかかわらず、日本ではその自由を支える制度も文化も十分には整っていない。たとえ法律があっても、使えなければ意味がない。選択肢があっても、選べなければそれは「自由」ではない。

私たちは今、「選べる権利がある」ことと「それを選べる社会である」ことの違いに、もう一度目を向けるべき時に来ている。

1.1%という数字の向こう側で、無数の女性たちが声なき声を上げている。

(後編に続く)