スポーツは明確に男女の身体差が出やすいものだと思う。中高の体育の授業のような、参加者のモチベーションと能力にかなりの幅がある集団の場合も、チームスポーツはとりあえず男女別だったし、授業内でやらされる内容が男女で異なることもあった。たとえば、鉄棒で懸垂をやらされたときも、男子はぶら下がり懸垂で女子は斜め懸垂だったことを覚えている。

プロスポーツやエリートスポーツにおいて、同じスポーツでも男子と女子で平均値にも大きな差が出ることは周知の事実だ。女子と男子で世界記録も大きく異なる。女性が人目に触れる場所でスポーツをすることを禁じられていた時代ならともかく、すでに女子スポーツの歴史も長くなっている現在にいたるまで、それは変わらない。このことから、スポーツにおける男女の成績の差は、個人の努力の差ではなく、男女の身体の差だと結論づけることができるだろう。こんなことは、スポーツ観戦の趣味があれば当たり前にわかることだし、実際にスポーツを真剣にやったことがある人にも実感としてわかることだろうと思う。

ところが、2010年代末頃から、スポーツにおいても「身体的性差は関係ない」と主張する人たちが増えてきて、本当に驚いた。自らを先進的であると自認する人たちは、男性身体を持って生まれた人であっても、性自認が女性であるならば女子スポーツに参加する資格があり、それを認めないことは差別なのだと言う。彼らに言わせると、重要なのは「性自認」による性差であって、「身体」による性差ではない、ということになる。中には、そもそもエリートスポーツというものが不公平なものなのだから、身体差で不平等があったところで問題ないなどという人や、いっそのこと競技スポーツなど無くしてしまえばいいという暴論を展開する人もいた。

私自身はハイレベルな競技スポーツに参加できるほどの恵まれた資質は持っていないが、スポーツに真剣に取り組んでいる人たちがいることを知っているし、スポーツでよい成績を修めることが貧困から脱する数少ないルートになっている社会もまだ存在している。自分自身に直接関係ないからと言って、スポーツにおける安全性や公平性が軽視されることには納得がいかない。しかも、普段は人権の尊重を説いている左翼やフェミニストが率先して、身体差を重視する人たちを馬鹿にしているのだから、驚くなと言われても無理というものだ。

以前、テレビで見ていた海外サッカーの試合で、倒れ込みながらシュートした選手の膝がゴールキーパーの顔面に激突した瞬間を見たことがある。当然のようにそのキーパーは大けがをして、その後はほぼ活躍できずに現役を引退したようだ。男子カテゴリの選手同士でも体格差があり、必ずしも体の大きい選手の方が安全だとも言い切れないし、時には大きな事故も起きる。しかし、だからと言って、男子と女子の垣根を取っ払って(男女の身体差を無視して)いいという結論にはならない。

同性間でも体格差はあるけれども、それでも男女差は大きいのだ。特に身体接触を伴うスポーツにおいては、可能な限り対等に近づけて行わなければ危険度は上がるし、スポーツ観戦する側の視点で言えば、そんな危なっかしい試合は怖くて落ち着いて観ていられない。何よりもそんなものは面白くない。大人が子どものチームに混ざってプレイしてゴールを決めまくったところで何も面白くないのと同じだ。もし、フェアではないやり方であっても勝てればいいと思っているなら羞恥心が無さすぎる。そういう人たちは、ペーパー試験においてカンニングで高得点を出すことや、ビューが伸びれば金になるからといってデマや差別扇動を投稿することにも賛成なのだろうか。

スポーツはできる限り条件を揃えた上で、さらに種目ごとに安全に配慮したルール等を設けて行われるからこそ面白いし、参加する側のモチベーションも上がる。ちょうど今月、東京でデフリンピック(きこえない・きこえにくい人のためのオリンピック)が開催されるが、こうした参加者の条件を揃えて安全に配慮した形で行われるスポーツ大会の意義はとても大きいと思う。

身体差云々の前に、そもそもスポーツをする機会に恵まれるかどうか、よいコーチに巡り合えるかどうかという運、場合によっては経済的な条件も加わり、エリートスポーツへの道は狭く険しい。スタートラインが平等とも公平とも言えない側面はある。しかし、それは勉学も同じではないだろうか。高等教育を受ける権利をめぐる議論であれば、左翼の人たちは「大学進学とは、もともと不平等なのだから、さらに多少の不平等があったところで大差ない」とは言わないし、むしろ少しでも不平等や不公平が解消されるように訴えている。それが、スポーツの話になると、「不平等で問題ない」と平気で言えてしまうのはなぜなのか?

結局のところ、男女の身体差を軽視する発言に簡単に乗れてしまう人たちというのは、「身体を用いて行うこと」をどこかで見下しているのではないかと思えてくる。身体と精神という二元論のもとで精神を高尚なものと見なす考え方があるが、日本の左翼言論人はその影響を強く受けた結果、身体を精神に劣るものと無自覚に思い込んでいるのかもしれない。だからこそ、性自認によってスポーツにおける性別を決めるべきだと結論するし、スポーツという身体を用いて行う「下等な」活動がそれによってどんな影響を受けようと気にならない。「正しいこと」を主張している自分に満足して終わり。

しかし、「病は気から」と言われるように、心身は簡単には分けられない。心の健康が害されると身体にも症状が出るし、逆に身体の健康が損なわれていると心の健康にも影響が出る。そして、あらゆる生物は身体なしには生きられないし、身体から切り放された思考は存在しないのだ。

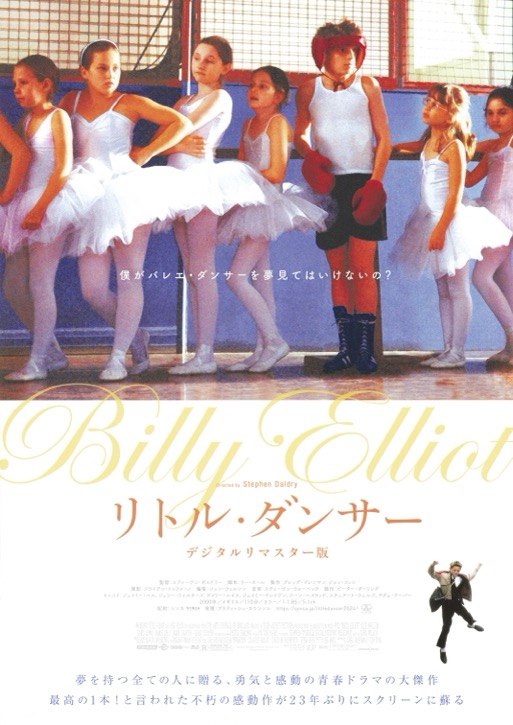

スティーブン・ダルドリー監督『リトルダンサー』(2000年劇場公開)

まだ、“有害な男性性(トキシック・マスキュリニティ)“という言葉がなかった頃から、生まれ育った小さな町の規範的な男らしさに馴染めない少年や青年を主人公とする物語というのは、実はけっこう撮られている。『リトルダンサー』もそんな映画の1つと言える。

炭坑が唯一の産業である小さな町に生まれた主人公のビリーは偶然からバレエに魅了されていくのだが、炭鉱労働者としての生き方しかできない不器用でどちらかと言えば保守的なビリーの父親は男がやるのはボクシングやサッカーだと信じているので、息子の嗜好に大激怒だし大混乱。しかし、そんな「男らしい」父親も、その父親以上に男らしく振る舞うビリーの兄も、実は自分の傷付いた心や寂しい気持ちという「男らしくない」感情がうまく処理できずにいる。

四半世紀前の映画なので、今撮ったら違った表現になっただろうと思う部分はあるが、映画が伝えるメッセージは今も古びていない。階級や貧富の差、文化資本の差などについても、説明的にならずに描かれている見ごたえのある作品だと思うし、音楽の使い方も面白い。

しかし、女性である私がこうした映画を観て、男性性の呪縛に苦しむ主人公たちに自分自身の不自由さを重ねて共感もする一方で、男性たちは「女が主人公の映画」を「女向け映画」だと見下して観ようともしない傾向がある。それも一種の男性性の呪縛なのだろうが、単に男が怠惰なだけかもしれない。