私がフェミニズムに意識的に関心を向けるようになったのは20年ほど前のことだ。それまではどことなく第三者目線で捉えていたフェミニズムが、ふとした瞬間にズドンと「刺さった」のだ。それ以来、この社会の「なんか嫌な感じ」の正体を掴みたくて、いろいろな本を読み、友人たちと本の貸し借りをしたり同じ映画を観たりして語りあった。「私のフェミニズム」は主にそういった経験から生まれたもので、それをTwitterに投稿しているうちにフェミニズムに関心のある女性たちと繋がっていった。

かつてのTwitterでは、フェミニズム関連の投稿をする人は今よりずっと少なくて、バズることも少なかったけれど、緩く女性同士で共感しあったり、経験をシェアして励ましあったりしていた。お金も華々しい経歴も権力もない私のような女性であっても、自分の考えていることを発信できて、それが見知らぬ誰かに届き、共感や連帯が生まれることがあった。私たちは、家庭環境も興味関心も経験も違う個人のまま、女性であるという共通項から互いに労りあうことができていた。十数年くらい前の、あの頃の雰囲気はシスターフッドと呼ぶのに相応しかったと思う。

それと比べると、最近は、「誰が正しいフェミニストなのか」を競い合うようなピリピリした空気がある。「私はこんなに正しいフェミニストですよ」というフォロワー向けのアピールに精を出す人たちや誰かの言動や生活態度の欠点を指摘し、それを理由にその人の発言すべてが信用できないものだと言ってまわり、賛同やシェアを取り消せと圧力をかける人たちも少なくない。フェミニズムに関連する本やウェブ媒体は増え、フェミニストを名乗るインフルエンサーも増えているのに、女性同士はどんどん分断されているように感じる。

その原因なのか結果なのか、ここ10年くらいで「AかBか」の二者択一を迫られることが増えた。「自分はどちらかと言えばAに近いけど、Bの主張にも少し頷くところがある」とか「だいたいAに賛同だけど、Aを主張する人たちの中のCという発言には大いに問題があると思う」とか「AかBの二択ではなく、歩み寄って妥協点を見つけるべき」とか、そういった意見のグラデーションが許容されにくい。中間的な意見を言うと、AとBの双方の「陣営」から非難される。

しかし、マスコミや企業が行う世論調査やアンケートの選択肢を例にとっても、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」「どちらともいえない」「どちらかと言えばそう思わない」「そう思わない」程度の意見のグラデーションがあることは、当然だと考えられている。二者択一思考は、そのグラデーションを無視した陣営戦になってしまいがちで、相手の発言内容を正しく理解することを妨げる。

日頃、Aという意見を猛烈に批判している人が、私がAに近い意見を述べているときに「いいね」をしたり、賛同のリポストをしたりすることがある。どうもその人にとっては、「Aを主張するけしからん連中」と私は別陣営ということになっているらしいのだ。つまり、その人は「けしからん連中の発言である」という色眼鏡をかけていなければ、Aという主張そのものにはそれなりに納得ができているということだ。

明確にどちらかの立場を表明しないのは卑怯であると言う人もいるし、「態度表明をしろ」「フェミニストなら○○と言うべきだ」と踏み絵を用意する人たちもいる。しかし、二者択一の単純化をしてはいけない問題もあるし、自分が納得していないスローガンを掲げたくはない。そして、どちらが100%正しいのかを競い合うのではなく、きちんと議論して最善の道を探るべきだと思っている。

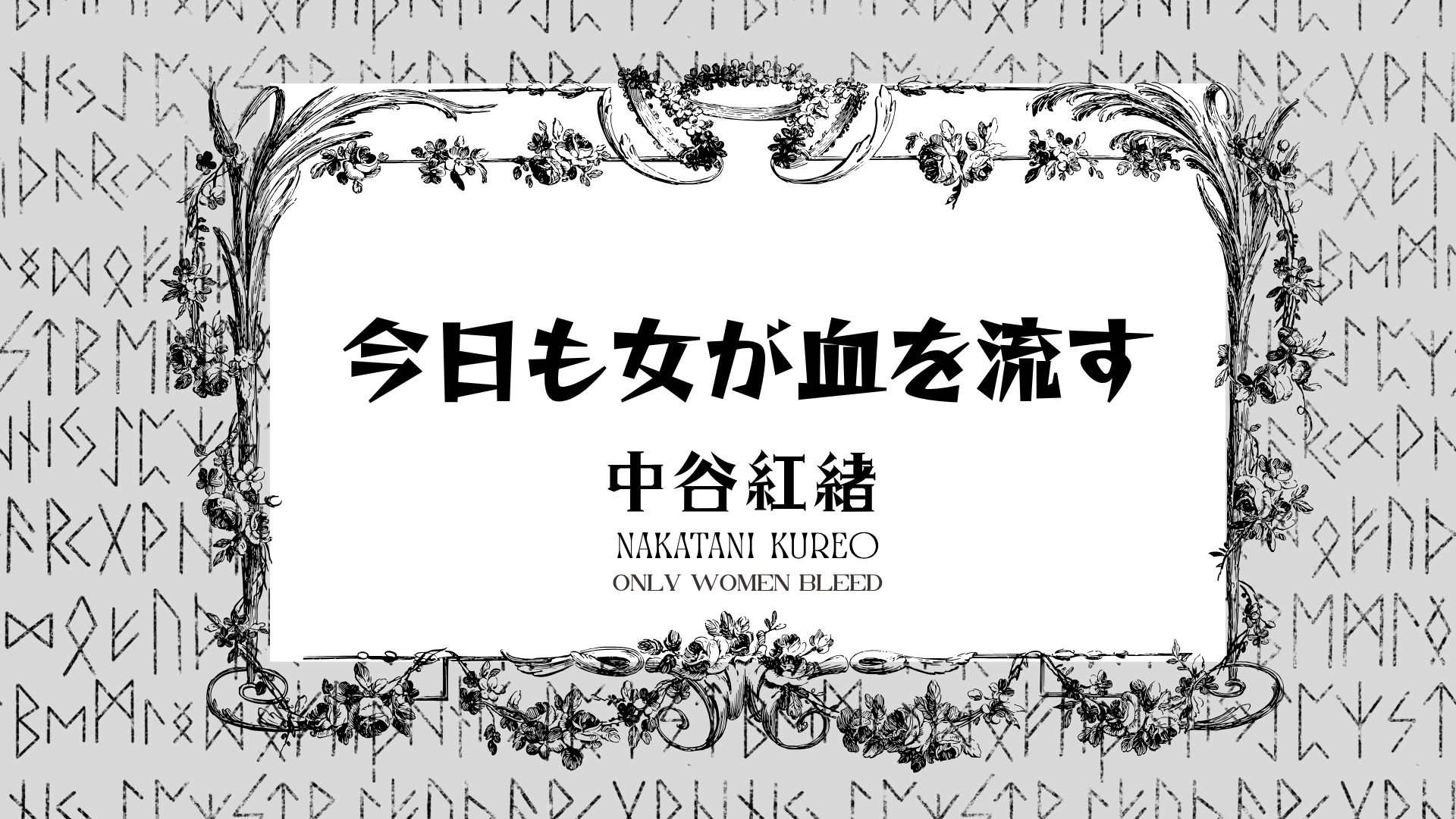

今も相変わらず「正しいフェミニスト競争」は続いているけれど、この1年くらいで、「女性スペース」や女子スポーツを巡る話題を取り巻く空気は少しずつ変わりつつある。そう感じている人が少なくないようだ。そして、恐る恐るではあるものの、私もその空気の変化に風を送りたいと思っていたところ、ご縁があって、こちらに連載をさせていただけることになった。

だから、ここでは、もっと身体の話をしたい。女性の身体の話を。「人間とは健常者成人男性のことである」という設定で設計された社会に、それとは別の身体を持って生きることの意味を語りたい。私が様々な女性たちの語りに触発されたように、誰かが語ることが別の女性が語りだす契機となることを、細かいところでは意見が違う人ともどこかで共感しあえる可能性を信じたい。さらに、たとえ共感できなかったとしても、お互いの経験や気持ちの違いを語りあうことで、女性がいかに分断され、互いに連帯することを難しくされているのか、その現在地を知ることに活路を見出したい。

私は「正しいフェミニスト」ではないのだろう。でも、誰からも文句をつけられない完璧なフェミニストを演じることよりも、もう少し気楽に女性の受ける抑圧や女性身体ゆえの生きづらさについて語ることの方が意味があると信じている。40代のアジア人女性である私が、身体という現実を持って経験してきたこと、この身体を持って生きざるを得ないことで考えさせられてきたことや感じたことを書いていくことで、もっと女性たちが自由に話せる雰囲気作りに少しでも貢献できれば嬉しい。

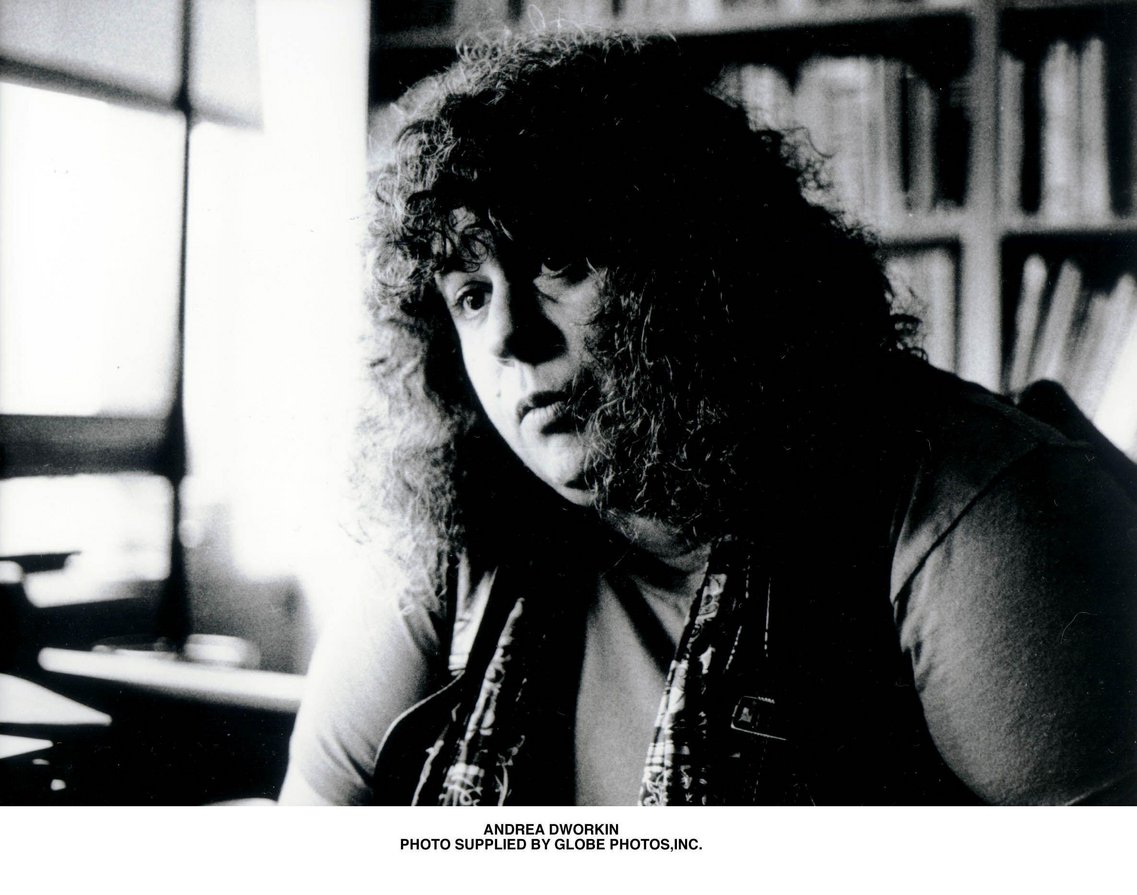

ロクサーヌ・ゲイ『バッド・フェミニスト』

野中モモ訳

亜紀書房

2017年

「正しいフェミニスト競争」が盛んなので、今一度読み返してみたくなった「悪いフェミニストで上等」宣言の本。アメリカのポップカルチャーへの言及も多いのでなじみがないと読みにくいところもあるけれど、「正しいフェミニスト」になるために自分をすり減らすことはないね、と励まされる。

ゲイは、前書き部分で、主流派フェミニズムがこれまで有色人種女性、クィア女性、トランスジェンダー女性を置き去りにしてきたと述べているのだが、2025年の今、主流派フェミニズムから置き去りにされつつあるのは、クィアでもトランスでもない女性たちなのではないかと感じることもある。有色人種ではあるけれど日本社会においては民族的マジョリティで、クィアでもトランスでもない私のような女性が受け続けている女性差別は「命に関わる」とは思われないらしいし、「単なる女性差別」にばかり言及するのはマジョリティの傲慢であるかのようにさえ言われることもある。しかし、この社会にありふれている「単なる女性差別」に真正面から取り組むことなしに、クィアやトランスへの差別だけを解消することは可能なのだろうかという疑問もあるし、女性差別の深刻さが甘くみられている気もする。

ゲイに全面的に同意できなくても、私たちは一人一人違う人間なのだから、それでいいし、それぞれ違っていることが「正しくないフェミニスト」の強みだ。私が「正しいフェミニスト」を体現したところで社会への影響はたかが知れているけれど、「正しくないフェミニストたち」がそれぞれに女性差別に噛みついていけば、それは社会を動かすことに繋がるはずだ。