「足をどかしてくれませんか」というフェミ系の本に、私が関わっていることで事実と違うんだけどなー、ということが書かれているので、読んだ感想などと合わせて以下。

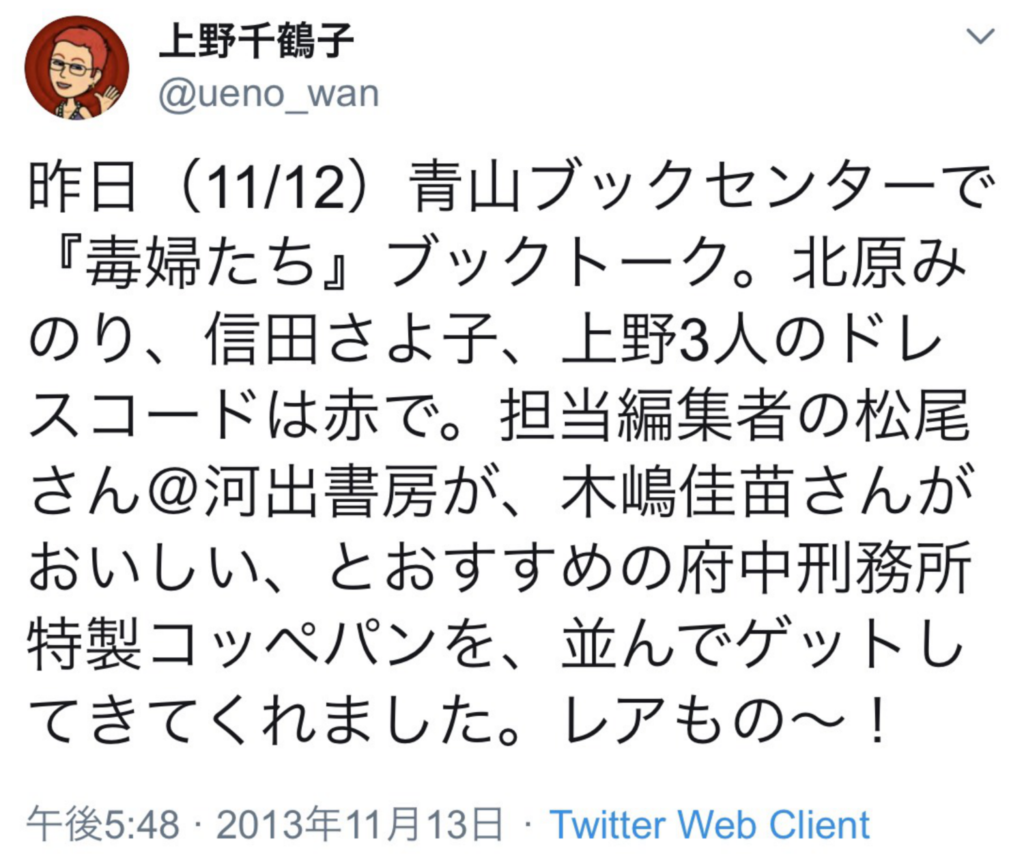

私について書かれているのは武田砂鉄さんと田中東子さんの対談のなかで。武田さんが河出書房新社の編集者時代に行われた、上野千鶴子、信田さよ子、北原みのりのトークイベントについてのこと。

「みんなで赤い服を着てこようと呼びかけられていた。その光景を後ろから見ていて、ここには入れないと思ってしまった」

と武田さんが話している。それに対して田中さんが

「全員が赤い服を着ている怖さって、フェミニズムが気をつけなければいけないポイント」

とか言っている。

思わず「違うだろー!」と懐かしい豊田真由子の真似してしまったよ。

このイベントのことは、とてもよく覚えている。駅から会場までの道にみた景色や、とても寒い日だったのでファーを身につけたことなども。それほど私自身がこのイベントを楽しみにしていたのだ。上野さん、信田さん、私の三人の鼎談本「毒婦たち」の出版記念で、久しぶりにお二人に会う興奮もあったのだと思う。二人の言葉の力にきちんと追いつきながら、どのように話を広げていけるのか、そんなことを頭ぱんぱんに膨らませながら会場に向かった。

結果、イベントは大盛況だった。100人以上の女性たち(ほぼ女性)を前にして、私たちは「女性の犯罪者」について熱く語り続けたのだ。

だけどね武田さん、「みんなで赤い服を着てこよう」なんて呼びかけてないし、それに「全員が赤い服着てる怖さ」って・・・そもそも会場、赤くなかったよね。

一応、当時の上野さんのツイッターをみると、ドレスコードは北原、上野、信田と三人に限定されている。

なぜ赤かといえば「毒婦」というイメージからの上野さんの発想で、そして信田さんによれば、信田さん自身は頑張って赤を着て来たのに、上野さんは赤いスカーフ一枚ペロっとつけてるだけで、私にいたっては全く赤を身につけていなくて本当に驚いたという。本当なのだろうか。自分で自分に驚くが・・・どちらにしてもその程度のお遊びだった。で、会場にいたっては・・・誰が赤を身につけていたというのだろう。全員が赤く染まって見えるほど、フェミニストの言葉に盛り上がる女たちが怖くみえたというような、武田さんの心象風景なのではないか。

武田さんはこう言う。

「『ここには入れない』って、日頃、男性が女性に対していくらでも浴びせかけてきた状態なわけです。たとえば今回の本のメンバーでシンポジウムをやるとしたら、自分は開演時間ギリギリに行くかもしれない。それは、男性が埋め尽くしている大きなシンポジウムに女性が一人で参加しなくちゃいけなかったら、ギリギリに行きたいと思うのと同じ。でも、その機会が圧倒的に多いのは、男性である自分ではなく、女性なのです。そのことを繰り返し考えなければいけない」

とまぁ、「毒婦たち」イベントでよほど疎外を味わったのだな・・・と思うけれど、こんな風にシンプルに男と女の状況をひっくり返せないのが、女のおかれている現実なのだと思うけれども。だいたい女は疎外や排除に残念ながら慣れ過ぎている。なぜならここは、「男性専用」と書かれていないだけで、基本的には男性専用社会ですから。

お正月はインフルエンザになってしまったので、ずっと家で本を読んでいた。読み返した本のなかに、1985年の男女雇用機会均等法施行の背景を記す赤松良子さんの自伝があった。できてみれば不満の多い均等法。それでも施行されるまでにどれほどの苦労があったのか、誰がどのような発言をしたのか、という記録が残されている。

あの時代、均等法に最も反対したのは経済界の男性たちだった。彼らは赤松さんに、均等法ができたら日本の文化が壊れる、社会が壊れる、会社が壊れる、家庭が壊れる・・・と猛反対したのだ。男性のルールでやってきたことが通用しなくなり、訴訟も増えるに違いないし、だいたい誰が家庭をやりくりするのか、絶対に反対! という具合に。

そんな男性専用社会を変えたい、男女関係なく誰もが社会を安心して自由に生きられることを目指してフェミニストたちは闘ってきた。くだらない妄言も、力のあるポジションにいる男性が言えば「現実」になる。その現実と、辛抱強く戦い続けてきたのだ。っていうか、今も、戦い継続中ですけどね。

率直に言えば、男性ばかりのシンポジウムに疎外感や排除感を持つ感性も育たないほどの、それが、”私たち”の日常だ。男性ばかりの部屋に女性一人という状況であれば「疎外感」以前に「選ばれた」と思わされることも含めて、それが”私たち”の現実だ。排除に敏感なのは、マジョリティな男性故の特権的な感性だと言ってもいい。だいたいフェミニストがフェミ話でもりあがる場で「オレはここに入れない」って・・・女が強いられてきた差別や排除と同じように語るようなことではないのではないかと、私は思う。

田中東子さんに言われるまでもなく、全員が赤い服を着ているのは怖い。だけれど、それが「フェミニズムが気をつけなければいけないポイント」というポイントとは何だろう。

田中さんは「こういう女性になるべし」という”イデオロギー”にフェミニズムがいってしまったと考えていて、その懸念から「赤い服を強いるフェミニズム」に警鐘を鳴らしている。曰く、”古いフェミニズムは、ミニスカートはくな、ハイヒールはだめだ、というようなことになってしまったのが残念”なので、服装を強いるようなフェミは問題ということなのらしい。

確かにそんなフェミニズムは嫌だよね、と私も思うが、”古いフェミニズム”も”新しいフェミニズム”もないという考えの者としては(私たちが戦い続けているものは200年前とほぼほぼ同じなので)、昔のフェミニズムについて思いを馳せたくもなる。

例えば強烈なジェンダーを押しつけられてきた昭和中期、「女は25才で定年」「女の50代は男の70代と同じ(性差別だしエイジズムだし)」などとフツーに言われていた社会で(赤松さんの本にはそういう妄言がたくさん証拠として残されている)、ハイヒールやミニスカートの意味は今の時代とまた違う。

フェミニズムは生きている言葉だ。今の時代から見て、昔のフェミって古いよねーと否定するのは容易いが、どんな思いでハイヒールを履きたくない、男に媚びたくない、髪はのばさない、という答えを自分に出した女性たちがいたのか。

「女である」ことに絶望するような思いで戦って来た女性たちの悔しさに、シスターフッドの想像力って不可欠だ。そういう女性たちの戦いの上に、私たちの今の自由な服装があるのだし、フェミな言葉を胸にハイヒールで歩く日だってあるのだから。女性が女性を信じる、その力の上に、フェミな言葉が育つのだと改めて思う。

小さな声は大切だ。聞かれない声を聞くことがフェミニズムだ。でも、フェミニズムが小さくなっちゃぁおしまいよ。シスターフッド見失うのは残念よ。フェミニズムは女性たちの祈りと怒りの思想。その大きな思想を自分の言葉で、希望を持って語っていきたいと思う。

というわけで、新年初めてのラブピコラム。

今年もよろしくお願いします。