当初の予定通り、私は昼前に解放された。

就寝前に「仕郎をよろしくね」とあれだけ乞われたにも拘らず、私は特に、何一つ、山田仕郎の為には動かなかった。求められてもいないのにできることなどあるだろうか、いや、ない! という大義名分は後付けで、昼間のあれやこれやで気力が残っていなかったのだと思う。

一応、何か向こうからアクションを起こされた時に対応できるようにしておこうと、電気を消した後もしばらく待ち構えていたが、私が電気を消しても山田仕郎は息をひそめたままだった。

たぬき寝入りしている時の寝息は不自然に規則正しい。枕を並べた山田仕郎の寝息が不規則なものに切り替わり、私はすっかり暗闇に目が慣れてしまったので天井やら箪笥やらを眺めながら、モヤッとした違和感を覚えていた。寝息を立てる山田仕郎の方を見ようとも思わなかったし、ましてや「ああ言われたからには、ちょっと何かやっておいた方がよろしいんじゃないでしょうか」と声をかけて起こす気も起きなかった。

暗がりの中、小声で「意味がわからない」と言ってから寝た。

私は、単純に腹を立てていた。万が一山田仕郎が起きていたとしても、寝言でした、としらばっくれることにしよう。

しかし、予告通りの翌朝8時、恵美子さんとお嬢さんが凄まじい期待感を漂わせ、笑顔でベランダから現れたその瞬間まで山田仕郎は全く起きてこなかった。

マンションのエントランスを出て石畳を歩いていると、自然とため息が漏れた。

息を吐いた分吸い込むと、辺り一帯に咲いたくちなしの花が香った。管理人さんと花の咲く時期について話していた頃が懐かしい。あれから半年も経っていないのだ。

私は携帯電話を取り出して、お花ちゃんに電話をかけた。お花ちゃんはすぐに電話に出た。

『ババァどうしたんだよ』

「どうもこうも、何もないわ」

『なんだよ、声までババァ化してんぞ』

お花ちゃんはドライヤーを使いながら喋っているらしく、受話器の向こうでブォーと轟音が鳴り響いている。

「今から出掛けるの?」

『バイトだ、バイト』

「そうか」

お花ちゃんには、今回のお泊りのことは伝えていない。

声がババァ化。そりゃ、声もババァ化するわな。背後のマンションは竜宮城だったのかも知れない。

ドライヤーの音が止み、お花ちゃんはいつもの調子で『夜の10時過ぎなら会えるけど』と言った。バイトが終わるのが10時なのだ。

「ありがとう」

けれど、私は母に疑われることなく夜中に家を抜け出せる自信がなかった。いつもなら、もっと周到に嘘を固めてアリバイにするのだが、今日の今日では急すぎる。

「ありがたいけど、明日月曜日だからやめとくわ。また夜に電話するね」

そう言って電話を切った。

日曜のほがらかな路上をとぼとぼと歩きながら、昨日から約一日間に起こったことを反芻すると、山田仕郎にあらゆる局面で完全に無視されたことで、認めたくはなかったが自分が損なわれた気がしてきた。自分の浪費だ、と思った。いや、私はこんなことで損なわれるような女じゃない。

期待をするから裏切られるのであって、裏切られたくないなら初めから期待をしないことだ。これに尽きる。

一日ぶりに会った母の第一声は、「ぴったりね!」だった。

何がぴったりなのかと思ったら、帰宅する時間であった。あちらのマンションを出た直後、恵美子さんから電話があったそうだ。

「多分この電車に乗るでしょうから、ってご連絡があったのよ」

母の手元には、クリアファイルに入った電車時刻表が置いてあった。最寄駅までの乗車時間を計算して、何分の電車で帰ってくるか特定したのだと言う。

「そうでしたか」

恵美子さんの『報告・連絡・相談』は徹底している。

お花ちゃんが昼からバイトだったのはラッキーだったとしか言いようがないし、ホイホイ会いに行っていたらと思うと、危ないところだった。

「それで、どうだったの?」

「どう、って言いますと」

「それが、電話でね、『こちらに不手際がありまして』って言ってたのよね。ママ、何があったのかと思って。でも恵美子さん、いつもの調子でどんどんお喋りが続いちゃうから聞くに聞けなくてねぇ」

不手際と言われてパッと思いつくのは、昨日ポテトサラダを十五人前くらい作ってしまって、結局今朝もサンドイッチにして、それでもまだボールに半分くらい残っていたことだが、多分そうじゃない。

「一晩二人っきりになって、何も起きなかったことですかね」

お風呂の一件も含めて。

しかし、そこまで説明するのは面倒だった。

「まっ」と母は言い、しばらく絶句した後で「もう、やぁねぇミナトちゃんったら」と笑った。

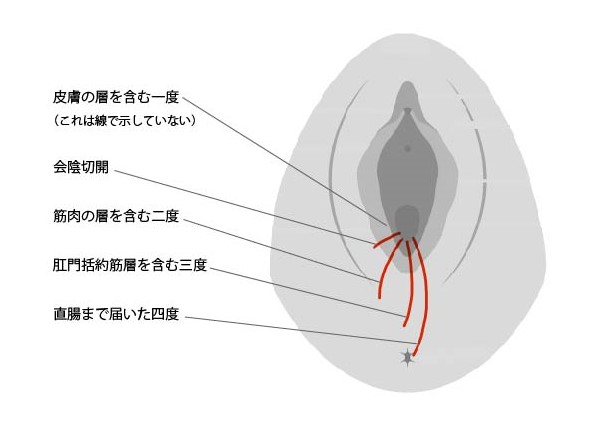

「いや、でも、マジな話、恵美子さんたちに『さぁヤりなさい』みたいな雰囲気作られたんですけど、本人がぐっすり寝てたんでどうにもならなかったんですよね」

私のあけすけな物言いに母は困ったように笑い、「もう、あなたは耳年増なんだから」と言って時刻表の入ったクリアファイルを片付けた。

母は何かにつけ、私のことを『耳年増』と言う。

耳年増というのは、セックスの経験もないのに耳から仕入れた知識だけが豊富な若い女性のことで、そもそもアラサ―の私では年齢的にどうかと思うところだったし、実体験に基づく話しかしていなのだから本当の所は耳年増でも何でもない。

とりあえず、母の中で私は、未だに男性経験の無い娘ということになっているのだった。

ひとつ、おや? と思ったことは、母が「あなたは耳年増なんだから」と言う時、あまり険悪な雰囲気ではなかったことだった。

これまで、お花ちゃんと付き合っていた時にこういう話題になると、あからさまに嫌そうな顔をしていたのに。

「でも、ミナトちゃんが褒められてたからとっても安心したわ」

そう母は機嫌良く言い、私は黙って頷いた。