8月の最終土曜日、ケルンの花火大会、Kölner Lichter(ケルナー・リヒター)が6年ぶりに開催された。コロナ禍で中止となった2020年以降、パンデミックによる規制問題や財政難などで延期どころか廃止論まで浮上していたイベントが復活した。私も以前は自転車で打ち上げ場所のライン川岸の方まで行き、人混みに潜って頭上の花火を何度か見上げた。

ケルンの花火大会は30分、各年のテーマに合わせて選曲されたクラシックからポップ、ロックと有名なヒット曲の盛大な音楽に合わせて打ち上がる、まさにショーイベントといったもの。1時間半から2時間かけて、打ち上げ花火をゆるゆると眺める日本の花火大会と違うけれど、それでも花火という日本人には馴染みの夏のイベントが自分の住む街に存在する、というのは嬉しかった。最後となった2019年は乳児だった我が子を寝かしつけた後、ライン川の方角から響いてくる音を聞き、ときたま屋根越しに見える高く打ち上がった花火を眺めていたっけ。

ドイツ人にとって花火というものはちょっと特別だ。花火が打ち上がるイベントは時折各地であるけれども、まず日本のように自分たちで花火をする、ということがない。普通には売られていないのである。手持ちの花火は大晦日の晩、新年に切り替わるタイミングの時にだけ、家の外に出て打ち上げる習わしがあり、その前日からでしか店には並ばないし、近年は若い世代を中心にこの花火の扱いが荒すぎる、危険なレベルと言えるくらいの量だったり火の付け方が非難されて、大晦日の花火を禁止する自治体も出てきたくらい。あまりの音と煙の凄さに「戦争か?」と思うくらいの凄まじさになることもしばしばだから、その対応は仕方ない。自分でできない花火だから尚更、大型の打ち上げ花火はもっと特別感がある。それも何か別のイベントに際したものではなくて、打ち上げ花火そのものを見るというイベント自体があまりなかったし、ケルンの打ち上げ花火大会は規模が大きいので、なおさらケルンっ子が誇るイベントとして20年以上続いてきたのだ。コロナ禍はドイツの人たちにとっては戦後以来の辛苦の時代だったといっていい。非常事態として日常生活がままならなくなり、人間関係すら変化した。その後に続くロシア・ウクライナ戦争と共に、あれはドイツ社会における概念がガラリと変わり、暗い時代に入っていくターニングポイントだった。だからこそこのケルナー・リヒターは、そのコロナ禍によってできなくなっていたことが再びできるようになった、ということを象徴するイベントとならなくてはならない、ということらしい。

我が家に限っていえば、その間の大きな変化の一つは子どもの存在だ。ケルナー・リヒターの前日、小学校に初登校した我が子は、「初めてだもん!」と花火大会に行くという。とはいえ、昨今は社会事情が違う。ドイツでも毎年のようにどこかの街で無差別殺人事件が起こる中、警備が何百人いて、という広報情報をいくら見たところで不安はつきない。あの人混みの中で何か起きたら、小さな子どもを連れた状態では怖いからね、と説明すると、意外と我が子はあっさりと行く案を諦め、じゃあ夜遅いけど、起きてテレビで見ててもいいでしょ?と逆提案をしてきた。ついでに「チップスも食べていいー?」あれ、母がこっそり内緒で夜のお楽しみに買ったチップスがあることをなぜ知っているのだ?

さて当日は曇りときどき晴れ。恵みの雨がここ数日続いたのだけど、この日だけはなんとか降らずにいるから、花火にはラッキーだ。早めの夕ご飯を食べた後、花火の打ち上げまではまだまだ時間がたっぷりあるから、散歩ついでに買い物をと子どもはパパとお出かけし、私はその間に片付けやケーキを焼いたりと、なんか充実した時間ではないか。帰宅してもまだ花火までに時間があるからと本を読み聞かせていると、子どもの瞼はいよいよ重くなってくる。あらま。

とはいえ、もうすぐだよ、とテレビをつければ、全員テレビの前に集合。ついでに居間の窓も開け放って、音も聞こえてくるようにする。大人にはビール、子どもには炭酸水のグラスを用意し、「あ、チップスも!」という子どものリクエストで私のポテトチップスも器に盛る。テレビ中継で俯瞰を撮影するカメラが乗るヘリコプターは我が家の上空も飛んでいく。あれ?予定の22時半になってもまだ始まらない。定刻通りじゃないのは鉄道を始めにもうドイツの家芸になるつつあるわね。ちょっと遅れましたが、さあどうぞ!というテレビ中継の司会者の声とともに映像が切り替わり、静かな音楽と共に暗いライン川に明るい光が輝き始めた。さあ、30分間の花火ショーの始まり!

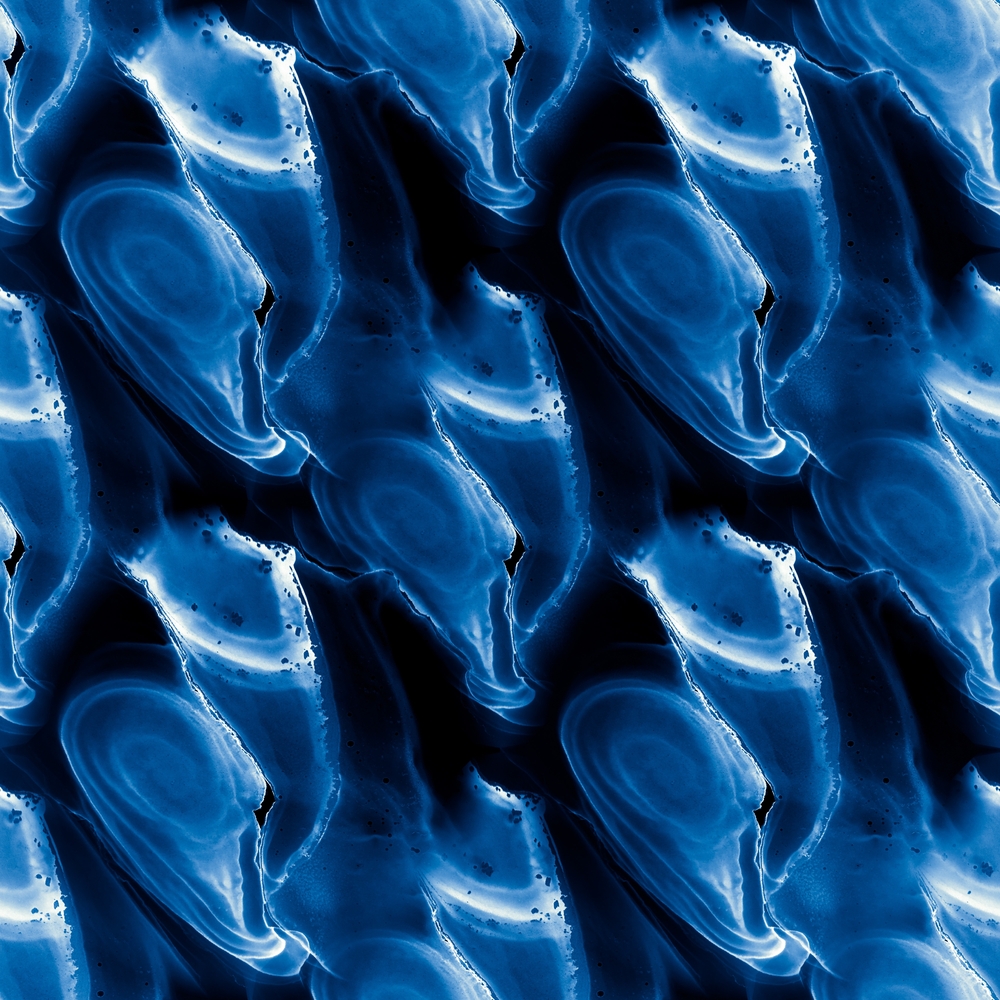

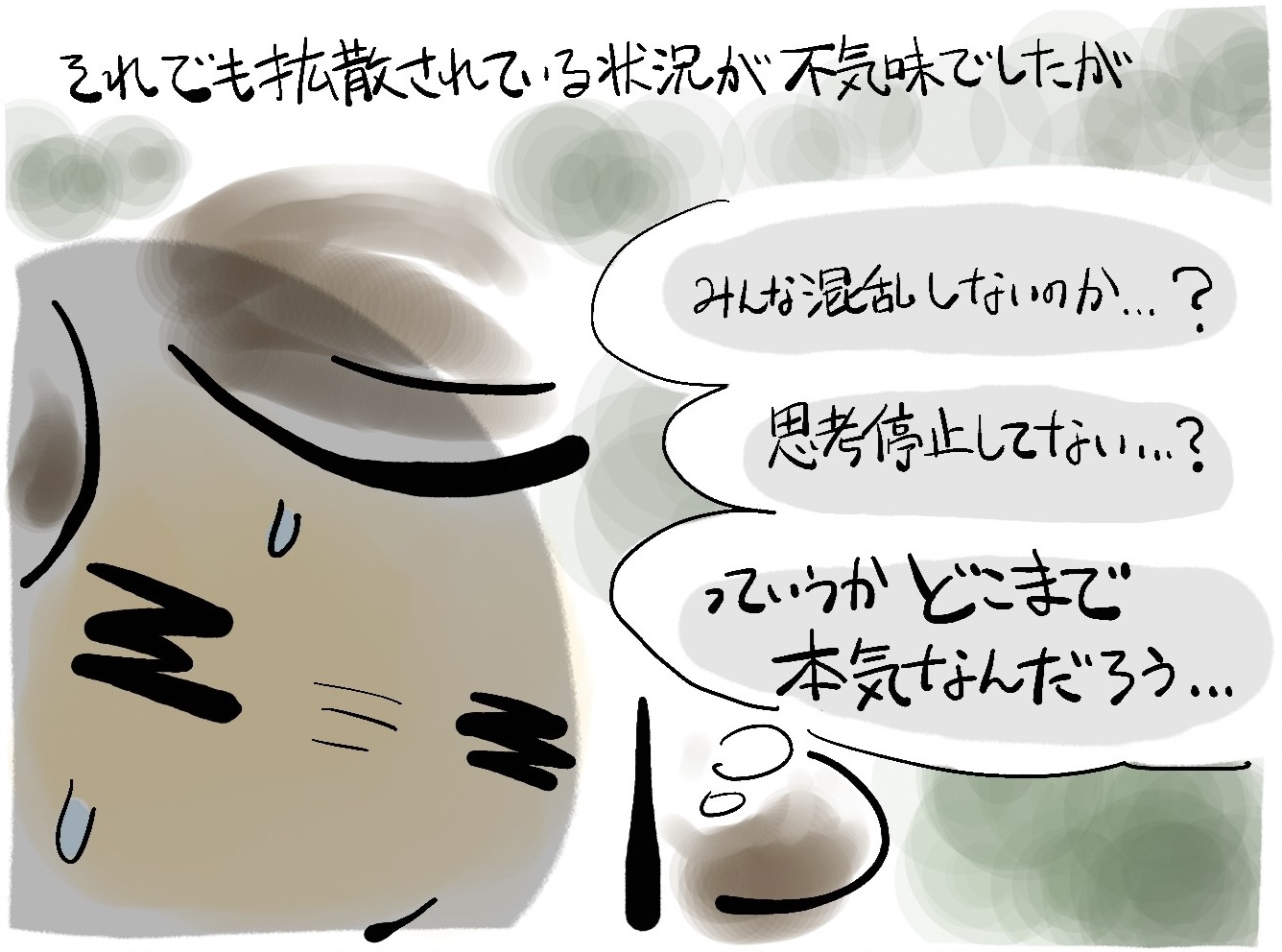

音楽と共に「火の鳥/フェニックスが灰の中から蘇る」という火の鳥伝説のナレーションが会場に響く。この復活の話は、6年振りに復活したこの花火大会を物語っているのだと、事前に読んだ新聞記事に書いてあった。そして音楽はホルストの「惑星」が演奏される、と書いてある通り、お馴染みの「木星」のメロディーが流れ始めたなと思ったら、「エブリデー、アイリッスントゥマイハ〜ト、ひとりじゃない〜」って、えっ!日本語、というか平原綾香の「ジュピター」じゃん!なぜ!?

その後はメロディーのみに切り替わり、別の音楽へと移っていったけど、なんでまたケルンの花火大会でこの曲が流れるのか、関係者に誰かファンでもいるのかしら?と思いつつ、ちょっと嬉しい気分で花火を見届けた。以前のように我が家の窓からも高い位置の花火は何度か見ることができて、その度に歓声をあげながら鑑賞して30分はあっという間。これから帰ることを思えば、自宅でテレビ鑑賞してすぐに布団に潜り込めるのは、それはそれで楽でいい。子どもも夜遅くまで起きていたという特別感もあって満足してすぐに寝入ったらしい。

私だけそのあと、もう一度「ジュピター」を久しぶりに聴きたくなってYouTubeを検索していたら、気がついた。この曲は、日本一素晴らしいと言われる長岡の花火大会のクライマックスに使われているテーマソングだったのだ。2004年の中越地震で大きな被害を受けた長岡市民が、だからこそ花火大会を復興の願いを込めて継続していこうと開催し、その時からそのクライマックスのプログラムの花火は再生の願いを込めてフェニックスと名付けられ、この曲と共に毎年打ち上げられてきたのだそうだ。

長岡花火のこのクライマックスの花火は私も以前、SNSで見たことがあった。大きな三尺玉の火花が雨のように街の上に降り注いでくるような幻想的な光景だった。あれがフェニックスだったのか。ということは今回のケルナー・リヒターのフェニックスプロジェクトも平原綾香の「ジュピター」が流れたことも偶然ではないはず。関係者がきっとこの長岡花火を見てインスパイアされたに違いない。

そこで今度はドイツ語で検索してみたら、いくつかの記事が挙がってきた。やはり思った通りだった。事の始まりは2018年。ケルナー・リヒターの花火技術士であるゲオルグ・アレフ氏が長岡花火を日本で見てインスピレーションを受け、同じような花火を、と2020年に実施を計画していたものの、コロナ禍で中止となった。そして6年後に再開の運びとなった時、長岡花火のフェニックスに込められた、再生と希望、そして不滅への願いを引き継ぎたいと、ケルナー・リヒターの復活を「フェニックスプロジェクト」と名付けたのだそうだ。

その長岡花火のクライマックスの花火、フェニックスの今年のプログラムを私もYouTubeで観てみた。「ジュピター」と共に打ち上がる6分間の花火ショーは本当に素晴らしかった。壮大で華やかな彩りの火花が空高く、音楽に正確に合わせて舞う。その技術もさることながら、デザインセンスも日本一なら当然世界一ではないだろうか。その長岡の花火には中越地震の犠牲者のほか、太平洋戦争時の長岡空襲の犠牲者への追悼も込められているという。YouTubeのコメント欄にはこんな書き込みがあった。「火薬は人を傷つけるために使うのではなく、花火のように人を感動させるために使われるべきだ」と。ケルンもまた第二次世界大戦時、連合軍の爆撃でその8割以上が破壊された街である。「僕の父はその空襲を経験したが、人間が焼ける臭いが今でも忘れられないそうだ」という男性の話を直に聞いたことがある。このケルナー・リヒターの開催された土曜日の午後、ケルンの一角では、ドイツの一大軍事企業であり、この州に本社を置くラインメタル社への抗議デモが行われていたそうだ。ラインメタルはフランスの軍事企業と共同で新たに会社を設立し、ケルンにその拠点を置くとの報道がある。

日本の花火はそもそも、飢饉や疫病で亡くなった人々を追悼するためのものだったと読んだことがある。日本人にとって夏の花火はお盆や終戦記念日など、死んだ人たちへの想いや記憶と繋がっている。そんな背景のある長岡花火や日本の花火の平和への想いが、ケルナー・リヒターでもきちんと伝わるといいなと、近頃きな臭さが漂うドイツで思うのだった。

©︎ : Aki Nakazawa

ライン川岸で観たときの写真を探したら、2015年のもの。なんと10年前だったとは。それ以降はいつも自宅の窓から見ていたようです。頭上に花火を仰いで。あの頃ハマっていた「のだめカンタービレ」で出てきたチャイコフスキーの「1912年」が流れてきて私は大いに盛り上がったっけ。自宅からの鑑賞も、それはそれで気楽に楽しめていいものですね。打ち上げ花火、上から見るか、下から見るか。随分と昔、隅田川の花火を見に行ったものの観る場所が見つからず、両国辺りの住宅街の道から花火を見上げて楽しんだ記憶があります。いつか長岡の花火も見てみたいな。