中絶再考 その51 「リプロの権利」が奪われた国で——新書『産む自由/産まない自由』に込めた思い

2025.09.17

この連載「中絶再考」も今回で51回目を迎える。2019年の開始から約5年、その都度目についたテーマを取り上げてきたが、一貫して訴え続けてきたのは「日本の中絶法制度・医療・人々の意識の遅れ」であり、根深いスティグマを超えて声をあげる必要性だった。

振り返れば、この間にも状況は少しずつ動いている。経口中絶薬がようやく承認され、緊急避妊薬も来年春から店頭販売される方向で進んでいる。しかし、根本的な問題——リプロダクティブ・ライツ(性と生殖に関する権利)への理解の欠如——は依然として解決されていない。

なぜ日本社会は、女性の「産む自由/産まない自由」をこれほどまでに軽視し続けるのか。なぜ少子化対策と銘打ちながら、当の女性たちの権利や選択肢を狭める政策ばかりが繰り返されるのか。

この9月17日に上梓する『産む自由/産まない自由 「リプロの権利」をひもとく』(集英社新書)では、こうした疑問に正面から向き合った。日本政府がいかにして女性の権利やジェンダー平等を潰してきたか、そしてその結果として少子化傾向がむしろ悪化してきた皮肉な構造を、歴史的経緯と国際比較を通じて明らかにしている。

新書で最も力を入れて論じたのは、2000年代以降の日本政府による組織的な「リプロ潰し」である。男女共同参画基本計画からリプロダクティブ・ライツの文言が削除され、包括的性教育がバッシングされ、「ジェンダーフリー」への憎悪が政策レベルまで浸透していく過程を詳細に追った。

この「リプロ潰し」の皮肉は、それが少子化対策と同時並行で進められたことだ。政府は一方で「産めよ増やせよ」を唱えながら、他方で女性が安心して産み育てるための権利や環境整備を組織的かつ徹底的に破壊していった。

ここで重要なのは、世界的な潮流との決定的な違いである。諸外国では、産まない選択と産む選択の両方を女性の権利として保障し、それを支える制度整備が進められてきた。産まない選択については中絶薬の普及、包括的性教育の義務化、避妊へのアクセス向上。産む選択については子育ての社会化、育児支援の大幅な充実。つまり、どちらを選んでも女性が困らない社会の構築に向けて邁進してきたのだ。

ところが日本は、先進国の中でも特に、権利保障よりも個人の責任を重視する傾向が強い。「自己決定」の名の下に「自己責任」を押し付け、本来国や社会が担うべき福祉や支援を個人に丸投げしてきた。権利としての認識の薄さと福祉制度の未整備が同時に進行し、結果的に産む選択も産まない選択も、どちらも困難にしている。

これでは少子化が改善するはずがない。女性たちは合理的に判断して、産まない選択を増やしているのである。

新書の終章で「リプロ後進国ニッポンの惨状」と題して現状を分析したが、データが示す実態は深刻だ。日本のジェンダーギャップ指数は世界116位(2024年)。出産・育児に対する社会の冷たさは、育児休業取得率の男女格差や保育園不足、職場での妊娠・出産への嫌がらせなど、あらゆる場面で露呈している。

こうした状況を受けて、女性たちは新たな選択をしている。結婚しない、子どもを持たない、あるいは持っても一人だけ—これらの選択は決して「わがまま」や「利己的」なものではない。現在の社会構造を冷静に分析した結果の、極めて合理的な判断なのだ。

政府や保守派は「少子化の原因は女性の意識の変化」だと女性を責めがちだが、これは完全に因果関係を取り違えている。女性の意識が変わったのではなく、女性が置かれた環境があまりにも厳しいために、産み育てることのリスクとコストが個人には背負いきれなくなったのである。

実際、若い女性たちと話していると、「子どもは欲しいけれど、この社会で育てるのは無理」「キャリアか出産かの二者択一を迫られるなら、キャリアを選ぶしかない」といった声をよく聞く。彼女たちが求めているのは、安心して産み育てられる社会の実現だ。

それなのに政府は相変わらず、不妊治療への助成金拡充や「婚活支援」など、問題の本質を見誤った対策ばかりに予算を投じている。女性たちの置かれた構造的問題に目を向けず、個人の「努力不足」に帰結させる発想から一歩も前に進んでいない。

では、どうすれば日本社会は変われるのか。新書の終章では具体的な提案を示した。

まず急務なのは、包括的性教育の義務化である。現在の日本では、避妊や性感染症予防、同意の概念すら十分に教えられていない。これでは若者たちが適切な選択をできるはずがない。ユネスコが推奨する国際基準に則った性教育を、全ての子どもたちが受けられる体制を整えるべきだ。

次に、時代遅れで根拠不明の悪法の撤廃が必要だ。中絶に配偶者同意を求める母体保護法、避妊ピルや緊急避妊薬の処方を制限する各種規制—これらは女性の自己決定権を著しく侵害している。

そして何より重要なのは、リプロダクティブ・ライツを包括的に保障する新法の制定と、それを専門に扱う省庁の設置である。現在のように各省庁がばらばらに対応するのではなく、女性の権利を一元的に保障する仕組みが不可欠だ。

しかし、変革は政治だけに委ねるべきものではない。私たち一人ひとりにできることがある。まずは声を上げること。自分や周囲の女性が直面している困難を可視化し、それがいかに構造的な問題であるかを社会に伝えていく。

そして多様な連帯の可能性を広げることだ。この問題は女性だけの問題ではない。男性も、高齢者も、子どものいない人も、すべての人が関わる社会全体の課題なのである。

リプロダクティブ・ライツが「当たり前」になる社会。それは決して夢物語ではない。世界の多くの国々がその道を歩んでいる。日本もその仲間入りを果たす時が来ている。

産む自由/産まない自由

「リプロの権利」をひもとく

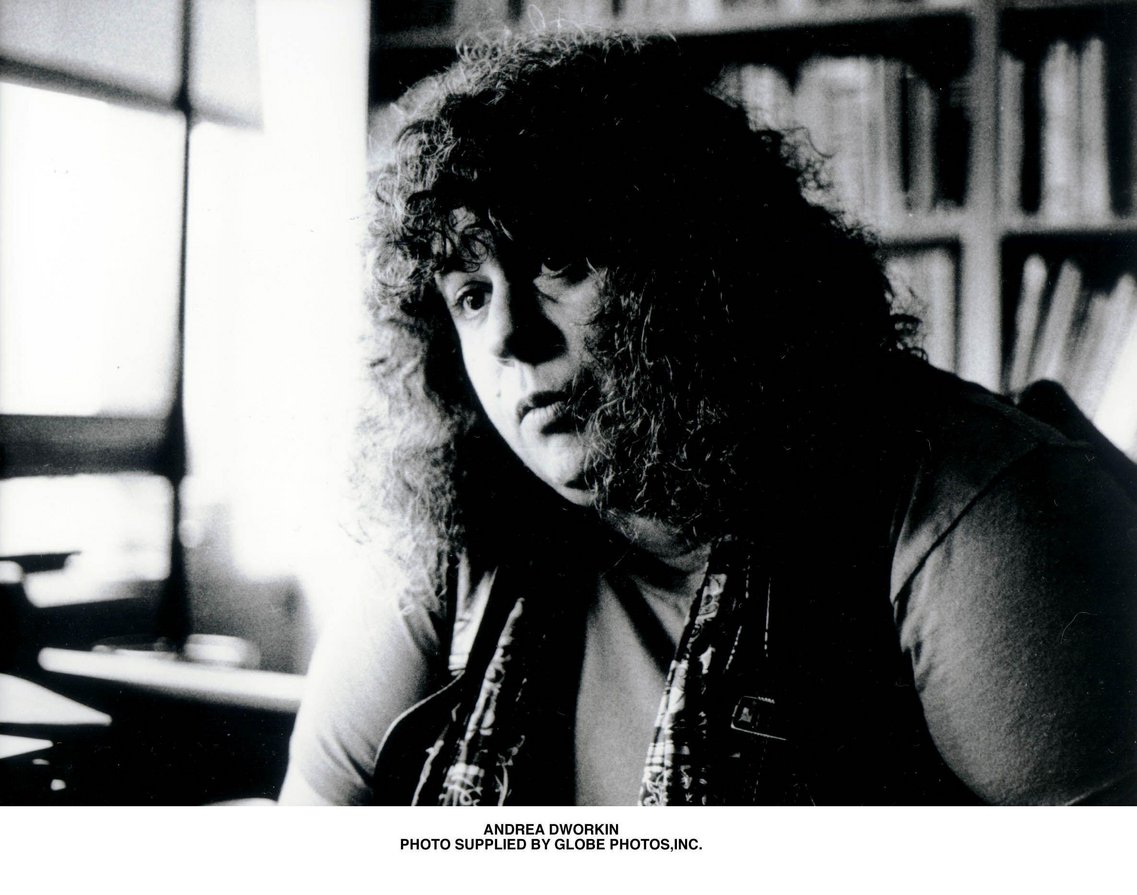

塚原久美 著

集英社新書 2025年9月17日発売 1,089円(税込)